William Congdon. 33 dipinti dalla William G. Congdon foundation

|

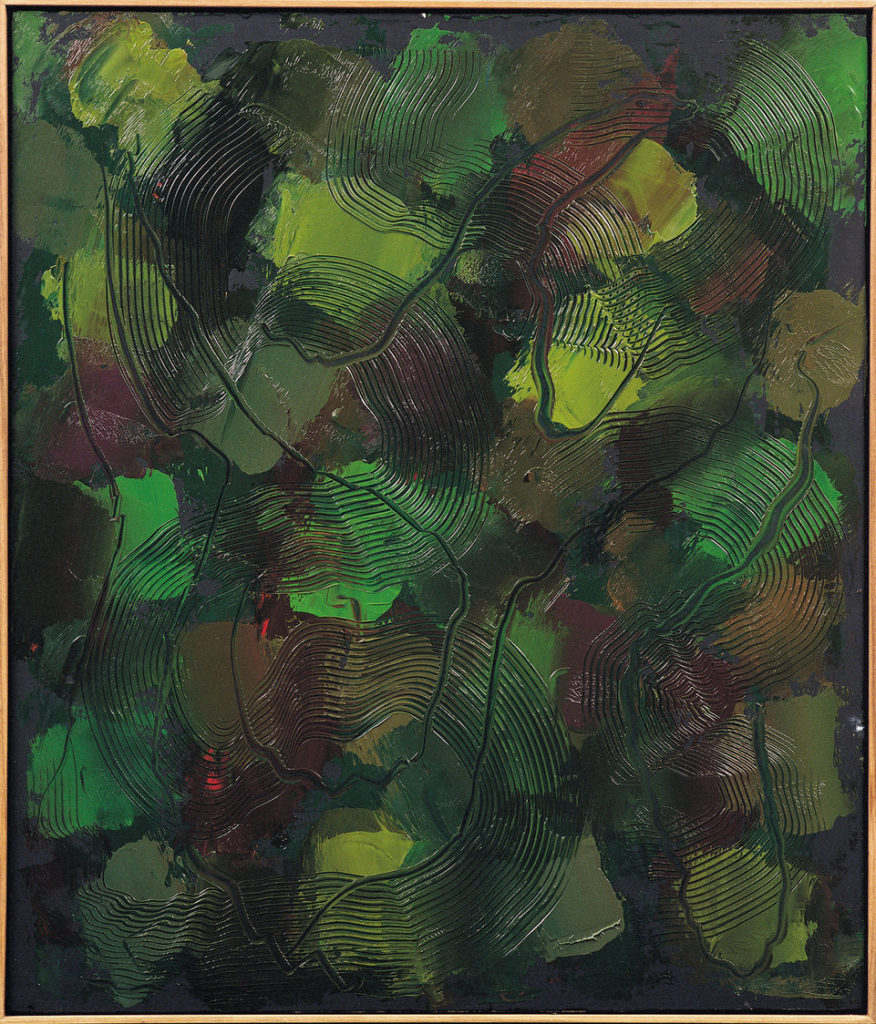

Mostra a cura di Davide Dall’Ombra La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi presenta nella propria sede l’importante mostra antologica del pittore americano William Congdon (1912-1998), un interprete eccezionale del Novecento che con la sua pittura ha dato un volto alla ricerca umana del secolo breve, grazie a un’indagine antropologica sfociata in quadri di grande potenza lirica, tra città e natura antropizzata. A squadernare la “ritrattistica” delle città operata da Congdon, si stagliano in mostra, una dopo l’altra, le imponenti tavole di Istanbul, del Taj Mahal, del deserto marchiato dalla presenza umana di Sahara e della voragine di Santorini. WILLIAM CONGDON: IL TORO REDENTO Di fronte a quei grandi libri di storie che nostra madre teneva sulle ginocchia per farci addormentare, gli occhi erano tutti presi dalle grandi illustrazioni a piena pagina che si stagliavano da parte a parte. Così, la mattina dopo il naufragio, tra la nave che si assestava malconcia all’orizzonte e i giovani protagonisti, sfiniti ma vivi, disegnati in primo piano sulla spiaggia, il mare era tappezzato dai resti della vita trascorsa a bordo: vestigia, più o meno preziose, capaci di raccontarci la vicenda umana dei passeggeri, dalle stive, fino al ponte delle feste. Il naufragio, del resto, è un marchio per il pittore americano William Grosvenor Congdon, nato a Providence, nel Rhode Island, da una ricca famiglia di industriali del New England, proprio il 15 aprile 1912: il giorno dell’affondamento del Titanic. Le coordinate spaziali della vita di Congdon hanno il campo largo del mondo e la funzione catartica del naufragio esistenziale rimane una chiave potente per comprenderne il percorso, fatto sì di traversie e sofferenze ma, soprattutto, di ripartenze e di una straordinaria capacità di lettura e restituzione del mondo che lo circonda. È così che un rapporto molto dif!cile con il padre richiedeva un riscatto esistenziale nella ricerca della propria strada, attraverso la grande agiatezza economica, la laurea in letteratura inglese e spagnola a Yale, l’inizio come scultore e, nel 1942, l’arruolamento volontario durante la Seconda Guerra mondiale, come autista di ambulanze nell’American Field Service. Il rampollo attraversa il mondo, in fuga dal Puritanesimo un po’ soffocante di casa, verso le campagne del Nord Africa e d’Italia, approdando perfino, nei giorni della sua riapertura, nel lager di Bergen Belsen, di cui Congdon fu uno dei primi testimoni, generando disegni e diari colmi di strazio. L’Italia era destinata a rimanere al centro delle peregrinazioni del pittore americano, che lega gli snodi chiave della propria vita a città precise della Penisola. Dopo la partecipazione come volontario alla ricostruzione dei villaggi del Molise, nel ’46, Congdon si spinge verso Sud ed è a Capri e Napoli che è legato il suo vero inizio come pittore, qui testimoniato da Naples del 1947. È una freschissima tecnica mista su carta, in cui le macerie dei palazzi sono letteralmente trasfigurate da colpi di tempera bianca, chiamata a segnare ogni superficie. A sprigionarsi è tutta la forza della luce del Mediterraneo, resa nella scomposta vitalità che l’artista trentacinquenne non riesce, e non vuole, trattenere, all’inizio di una storia straordinaria ancora tutta da scrivere. Una scoperta della luce e dell’energia della pittura, delle sue potenzialità, che sente di poter ora riversare in patria, non nella provincia americana da cui era fuggito naturalmente, ma in quella che stava diventando la capitale dell’arte contemporanea mondiale, lontana da un’Europa da ricostruire: New York. Congdon si decide ad abitare in un quartiere ben lontano dall’agio borghese che poteva permettersi, alla ricerca di una declinazione accettabile del dolore della guerra, vissuto così da vicino. In Intento a formare una propria cifra espressiva, a Congdon non basta nulla, né i successi che si andavano consolidando, né il grande fermento che la città americana poteva offrirgli. La ricerca si fa fuga e non è un caso che il pittore buchi un paio di appuntamenti con la storia, come si direbbe oggi, non comparendo tra i firmatari della lettera di protesta pubblicata in prima pagina sul “New York Times” (22 maggio 1950) contro il Metropolitan Museum, ostile alla “Advanced Art”, né tra gli “Irascibili”, ritratti nella celebre foto di “Life”, nel gennaio del 1951. Congdon era a tutti gli effetti uno di loro, ma già dal 1950, Venezia era diventata la sua residenza principale. Il senso claustrofobico e di chiusura cromatica che respirava a New York stavano lasciando spazio agli squarci di luce di Piazza San Marco, incastonata tra la luna e il mare. Venezia è la cartina tornasole per le proprie sperimentazioni materiche, particolarmente intense in quegli anni, alla ricerca di una pasta complessa che si frastaglia e complica sotto un’incisone segnica tormentata. È la sua resa personale dei vapori che hanno segnato la storia della pittura veneziana fin dal Cinquecento. Nella sua pittura si risolve grazie a una materia raggruppata in campiture geometriche di piani: la piazza, le procuratie, il campanile, la facciata di San Marco… Un’opera come Venice 22 del 1952 testimonia l’inquietudine di un rapporto mai domo tra le tenebre e il chiarore lunare, capace di filtrare la propria luce in un diffondersi solido ma quasi impercettibile. Gli anni Cinquanta non furono per Congdon caratterizzati da una residenza stanziale e Venezia rimase una sorta di epicentro da cui partire per numerosi viaggi, esplorazioni pittoriche ed espressive, per quasi un decennio. Negli occhi del pittore, le città si scalano rappresentate dai propri monumenti e incardinate sulla propria storia, alla ricerca dell’essenza stessa di ciò che le identifica. È ciò che avviene con le vestigia di Rome – Pantheon 1, della fine del 1950, e Rome -Colosseum 2, dell’inizio dell’anno successivo. In quell’inverno Congdon soggiorna diverso tempo nell’albergo Abruzzi, di fronte al Pantheon, che ritrae qui in un’erculea maestosità, innervandone l’architettura con il segno inciso sulla pittura fresca. Una facciata ipertrofica si staglia di fronte al piccolo dettaglio di un corteo funebre stilizzato al centro. Un quadro di immediato successo che, come ricordava l’artista all’amico Thomas Blagden, venne acquistato da Marguerite Chapin (1880-1963), moglie del principe Roffredo Caetani e anima della rivista letteraria internazionale “Botteghe Oscure”, che lo appese “nella sala da pranzo marrone scuro di un palazzo insieme a due soli altri quadri – un Modigliani e un Braque”. A squadernare la “ritrattistica” delle città operata da Congdon tra il 1953 e il 1955, si allinea un gruppo di cinque grandi tavole di pari formato, punto di sintesi dei relativi soggetti, alla ricerca del monumento più rappresentativo dell’urbe o del contesto paesaggistico, rispondendo alla necessità di coglierne una chiave narrativa e un’immagine iconica insieme. È il 23 aprile del 1955 quando il pittore descrive la complessità di un quadro iconico del suo percorso come Sahara 12. Scrivendo alla cugina Isabella Gardner sente di potersi esprimere con sincerità sulla sua opera, frutto di una ricerca tormentata tra fisicità e spiritualità: “Stavo dipingendo il deserto: la sua infinità: e forse ripensavo alle lunghe camminate lì dentro – avevo voglia di mettere il piede nel quadro – allora ci sono salito sopra, ho sparso della terra attorno al mio piede, e in quella terra ho messo poi un villaggio arabo bianco, tutto attorno al piede. E dalla cima del villaggio è sorto un minareto. (Certo, è il sogno di ogni psichiatra – oltre che il mio). È un fenomeno religioso, come un sacrificio – ma è venuto da sé. Il simbolo piede – villaggio – pene, in un mondo primitivo. Ma poi mi ricordo che un giorno ho messo il piede nelle orme di un arabo, paragonando il piede di città al piede nomade di Dio – Identità e desiderio sessuale”. Il tormento esistenziale della città si fa esplicitamente personale, Congdon ha della natura una visione antropocentrica e l’artista sta cercando il proprio posto in essa. Il tarlo esistenziale della fede si sta facendo largo tra l’educazione Puritana ricevuta, da una parte, e l’accettazione della propria omosessualità, dall’altra. L’incontro con Don Giovanni Rossi (1887-1975), fondatore della Pro Civitate Cristiana di Assisi, avvenuto al principio degli anni Cinquanta sta lavorando nel tumulto del suo animo, ma gli esiti sono ancora lontani. È così che un luogo di per sé straordinario per il suo paesaggio insulare come l’isola di Santorini, diviene per Congdon oggetto di una tormentata indagine artistica durata mesi, tra il giugno e l’ottobre di quel 1955, e ampiamente documentata in diari e lettere. Al centro c’è l’eruzione vulcanica che cancellò gran parte dell’isola intorno al 1600 a.C. La più devastante esplosione mai documentata dalla storia ha generato una sorta di paradiso terrestre. Con Santorini 9 Congdon cerca di svelare l’origine dolorosa del paradiso, quel “cratere di mare senza fondo con un’isola di ferro e morte al centro dove una volta c’era un’isola bellissima, bella e sana come lo è tuttora la metà inesplosa. E poiché nel cratere il mare è falso, l’ho tirato via e ho fatto calare il centro nero fino al fondo – lasciando proprio in cima il mare normale che sta all’esterno – Quando sono in acqua, è un’acqua sotterranea e sento tutta la terra di una volta e la sua vita che si inarca sopra di me, recuperando tutto ciò che ora non sono altro che pezzi staccati del bordo. Il vulcano che emerge dal mare e fa scoppiare l’isola – Lo so, una descrizione talmente sessuale”, scrive all’amico Jim Ede, a conclusione del suo soggiorno. L’artista, con la propria opera, sente il bisogno di scendere nell’abisso dell’incontrollabile forza generativa, tra amore e morte, di cui la natura è immagine incontrovertibile e divinizzata. È così che persegue la metafora fisica del rapporto tra pieni e vuoti, in una chiave che l’artista stesso ammette freudiana. Sono riferimenti che tornano, pochi mesi dopo, quando l’artista dà vita a potenti rappresentazioni del simbolo stesso di Parigi. In Eiffel Tower 3 dipinge la mastodontica struttura metallica della torre e la inquadra dal basso, da “dentro il fallo diventato maschile e femminile – Ridotto alla scheletrica nebbia del fallimento”, una visione che non si esaurisce in sé, poiché “c’è un occhio nero (di una terrazza) lassù in cima e c’è il faro girevole della salvezza”, appunta sul suo diario. Nel febbraio del 1957, Congdon è in viaggio in America Centrale e si sposta dal Messico ad Antigua, nel cuore del Guatemala, alla ricerca di una natura e di un’umanità incontaminate. L’attenzione dell’artista segue la sua traiettoria e si sposta dal paesaggio all’architettura, all’animale. Come avverrà in altri momenti cardine dell’evoluzione del pensiero artistico e umano del pittore, gli animali sono vittime e carnefici: simbolo e metafora suprema della ferocia umana. È così che quando una serie di grandi e inquietanti avvoltoi sovrastano a decine i giorni dell’artista, egli diviene testimone oculare della loro essenza ferina, li coglie mentre sbranano una colomba ancora fulgente, come in Guatemala 5 (Vulture and Dove), intenti a fare a pezzi i corpi di tre galline inavvertitamente lasciati alla loro mercé dall’uomo o li sorprende a dare il colpo di grazia a un compagno morente che si sta accucciando su se stesso. Ancora bellezza e morte inseguono l’artista, che immortala la maestosità del volo dei rapaci, in dipinti al vertice della sua produzione come Guatemala 6 (Flying Vulture), chiamati a innervare la forza inarrestabile della natura, libera di essere violenta senza colpa, bella e maestosa nella sua crudeltà. Congdon è inchiodato dalla loro ferocia e non può condividerne il vagheggiato senso di libertà, del resto solo apparente. L’ultimo scorcio del sesto decennio regalò a Congdon una produzione di grande livello qualitativo. Alla fine del 1957, con l’ennesimo ritorno a Venezia, carico delle esperienze maturate nel mondo, dà vita a grandi raffigurazioni di piazza San Marco, amate e acquistate da Peggy Guggenheim per la sua collezione. Ma leggendo i suoi scritti, si scopre in lui qualcosa di più della consueta irrequietezza, sembra piuttosto di coglierlo sull’orlo di un precipizio esistenziale. Qualcosa dove accadere e “Lui ha trovato rifugio nella Chiesa. Io non sono favorevole alla Chiesa ma, per quanto riguarda Congdon, sì, perché ritengo che lo abbia tenuto in vita. Penso che lui sarebbe morto, letteralmente, se non fosse entrato nella Chiesa e se non si fosse stabilito in Italia”. Sono le parole franche di una persona che lo conosceva bene come Betty Parsons e che, del resto, aveva visto morire Pollock a 44 anni nel ’56, vittima di un incidente stradale causato dal suo ormai abituale stato d’ebrezza, e, di lì a pochi anni, avrebbe dovuto fare i conti con il suicidio di Rothko. Congdon ricevette il Battesimo nella basilica di San Francesco ad Assisi nel 1959, decidendosi a trasferire la propria dimora nella cittadina umbra, dove rimase per circa vent’anni. È l’inizio di un periodo di pace ritrovata, in cui il sacro diventa soggetto prioritario della sua ricerca per oltre un decennio, creando una forte cesura con il contesto della pittura americana cui aveva partecipato e che, Betty a parte, non poteva comprenderne la svolta. L’artista si appropria degli episodi evangelici attraverso la pittura, misurandosi con l’arte del passato così come con i testi, non senza qualche concessione a un linguaggio didascalico, al limite dell’illustrativo, raramente all’altezza del punto di novità e chiarezza espressiva raggiunto con le città degli anni Cinquanta. Congdon, pittore mai astratto e indissolubilmente legato alla raffigurazione del visibile, mostra tutta la propria difficoltà a dar vita ad episodi di cui non è stato testimone diretto. Si tratta di un processo di appropriazione fideistica che abbracciò tutto il settimo decennio, tanto necessario quanto propedeutico a un ritorno alla verità della pittura degli anni Settanta e alla stagione fulgente degli anni Ottanta. L’episodio cardine di un nuovo inizio accadde grazie a un secondo dialogo con la natura animale, accettata nella sua funzione metaforica. In una posizione simmetrica rispetto a quella degli avvoltoi si pone, infatti, una piccola serie di dipinti dedicati al toro e alla corrida, esito di un soggiorno a Siviglia nel 1970. È la metafora di una ricerca crudele, espressa dalle nostre tradizioni, come nell’inseguimento dei propri desideri. Ma un toro umiliato, ferito e destinato alla morte, può essere – scrive Congdon – redento dall’artista, che ne eterna la grandezza con la propria pittura. Con opere come Toro 5 (corrida) e Toro morente 9, dipinte il 4 e l’8 maggio, l’artista matura un’immedesimazione con la scena, in cui si sente al contempo toro e torero, vittima e carnefice, parte di due esseri legati dallo stesso destino. Misteriosamente, il sacrificio è ciò che porta a compimento la natura del toro e l’artista, da una parte, lo rende eterno attraverso la pittura, dall’altra, si fa sacerdote della sua uccisione. Non c’è più spazio per l’aneddotica cristiana di riporto, messa in campo, ad impronta, nei primi anni di questa nuova vita. Congdon si concentra sulla figura umana della fede per eccellenza, il cuore e destino dell’incarnazione: il Crocifisso. Se la pittura è violenza e redenzione insieme, il punto di incontro è l’immagine della Croce, che raffigura in quasi duecento varianti, a partire dal 1960. Un soggetto destinato a puntellare il suo percorso creativo a seguire, ormai ripreso nel pieno della sua forza figurativa, anche grazie al viaggio, tornato ad essere mezzo primo della ricerca. La reiterazione del soggetto funge da test del grado di conoscenza acquisito e il soggetto principe del cristianesimo è assunto ad unico termometro diretto possibile. È così che il Crocifisso 64, dipinto il 17 marzo 1973, si carica di un significato che supera la sua già straordinaria bellezza iconica, se messo in relazione con Bombay 20, dipinto eseguito solo quattro giorni dopo. L’ultima stagione della produzione di Congdon scaturisce da un definitivo cambio di epicentro, grazie al trasferimento della propria casa da Assisi a Gudo Gambaredo, una frazione di poche case e diverse cascine nel cuore della Bassa milanese, parco agricolo di campi coltivati, incastonato a perdita d’occhio tra il centro città e i paesi della cintura suburbana. Dal 1979 Congdon si ritaglia lo spazio di un piccolo appartamento/studio molto diverso da quelli allestiti a Venezia o a Roma. Sul bordo della corte agricola che fronteggia un monastero benedettino di clausura di recente fondazione (1971), il pittore non si riduce a vita eremitica, ma certamente ha la possibilità d’attingere alla pace spirituale del luogo, destinato a mutare la direzione del suo sguardo artistico. Il viaggio per il mondo è una necessità di ricerca che viene sostanzialmente soppiantata da uno sguardo lenticolare e millimetrico, dedicato all’osservazione del mutare del tempo e delle stagioni sulla natura dei campi circostanti. La visione dalla grande finestra, le passeggiate tra i terreni – arati, innevati, assorbiti dalla nebbia, gemmati dai germogli, tramati dalle tele dei ragni, ricoperti dalla vegetazione massiva o desolati dall’arsura estiva – soppiantano l’alternanza di scenari urbani o naturali ricercata fino ad allora. Nell’ultimo ventennio di vita la ricerca, da spaziale, si fa temporale e protagoniste diventano la potenza della terra e le sue trasformazioni. Non si tratta di visioni idilliache: si svolge l’orizzonte sui campi e se ne segue il processo umano operato in superficie, per scoprire, ancora una volta, qualcosa di sé. È così che in pochi giorni, lungo la quarta settimana del gennaio 1980, Congdon dà vita a tre visioni analoghe e complementari, siglandole con il luogo di appartenenza, Bassa Milanese, e ponendo titoli sempre più esplicativi. Per questo nuovo inizio l’artista sembra ripartire dalle visioni newyorkesi di trent’anni prima, la linea dell’orizzonte torna altissima, perché il campo è protagonista e il pulsare della terra lo sguardo, quasi, esclude. Il cielo è una lama sottile, non sapremmo dire se tinta dal tramonto di quel pallido sole, appena plasmato nel colore, o partecipe della massa terreste che sembra sovrastarlo, appena trattenuta da una sottile linea bluastra. È una serie pulsante d’identico formato in cui l’artista registra la più fresca impressione dell’inverno di questo scenario mutato. In B. M. Inverno 3 (Sant’Agnese), che prende il titolo dalla santa del giorno in cui venne realizzato (21 gennaio), la presenza antropica è evocata dalle costruzioni rurali, poste a tramare la superficie campestre. In B. M. Nero verde Cristo, la centralità di un canale fa tornare nella mente del pittore i Crocifissi stilizzati del decennio appena trascorso (25 gennaio). In B. M. Terra grassa grano nascente i campi sono realizzati incidendo il colore fresco con il retro del pennello e con il taglio della spatola e Congdon si sofferma sulla potenza della natura che inarca la prospettiva (27 gennaio). Ma siamo solo all’inizio del percorso. In un processo immersivo di semplificazione, in pochi anni la rappresentazione dei campi si fa meno didascalica e l’osservazione sembra purificarsi in uno sguardo che solo apparentemente si sublima nell’astratto. Congdon rimane sempre un pittore realista, ma l’essenza di ciò che guarda sta nella profondità che riesce a strappare alla realtà, solo apparentemente molto simile a se stessa, stagione dopo stagione. Con un processo che ha certamente qualcosa di mortificatorio, nel senso spirituale e contemplativo del termine, Congdon capisce che approfondire vuol dire semplificare, calarsi nell’essenza, innanzitutto geometrica, della realtà che osserva. Nasce così un’opera capitale come Campo nero, dipinta il 4 gennaio del 1986 e puntualmente registrata nei suoi diari: “Non amo ciò che dipingo – perché non dipingo nulla; amo solo lo stesso dipingere che è mio morire […] Sono andato trepidante nello studio dopo la confessione, per vedere se debba ridipingere tutta la massa nera del grande di ieri; […] Ma quando stamattina vidi il quadro in tutta la sua unità, potevo solo battermi le mani in un applauso e gioia! […] Deo Gratias!”. Congdon coglie, nei giorni seguenti, tutta la portata del passo compiuto: “Il distacco dei monaci è la distanza in me tra il me-me e me-Dio in me. Questo cielo che amo e azzecco oltre il cielo, più cielo del cielo stesso – eppure non ci arrivo ancora – e così seguo l’amore che mi fa camminare sempre verso”. In questo percorso ascetico l’artista rifiuta l’accusa di andare verso la sparizione del soggetto. Il campo è reso grazie a un “nero” nato dalla somma di molteplici stratificazioni romatiche e segnato da una spirale realizzata con un pettine; a fianco, un orizzonte verticale, divide il campo da una porzione di cielo terso, che sottende una zona erbacea. È un processo di sintesi che lo accompagnerà lungo la seconda metà degli anni Ottanta, attraverso un’“apparente nulla”, in realtà abitato da “tutte le bestie della terra e del mare”. D’altronde, conclude nei suoi appunti del 29 gennaio 1986, “E se avessi introdotto un oggetto? albero? sarebbe meno nulla? – no! potrebbe essere più che mai nulla. L’insistenza su un oggetto per far vivere la massa è come coloro che pensano che la presenza, o la raffigurazione d’un personaggio sacro renda sacra l’arte”. Si scalano così, anno dopo anno, una serie di opere prime, emblematiche e totalizzanti, nella loro capacità di concentrazione sistemica, formale ed esistenziale. Accade con La ferita del 21 marzo di quell’anno, nata dall’incidente occorso a un amico e dalla sua sofferenza, cui la natura sembra voler partecipare. Al centro è posta una “traversata di nero che diventa sempre più sangue fino ad aggiungere delle incisioni, larghe e circolari con dell’oro sopra”, segni posti a raccontare il passaggio da una situazione ancora intatta, circolare, alla rottura del dolore, visto che “La traversa è calda di sangue, il quadrettino giù in basso nell’angolo è tutto nero/violetto per la sofferenza!”. Una sintesi geometrico simbolica che riaccade con Le tre ali della nebbia, siglato il 3 febbraio del 1988, dove si distinguono le tre superfici del cielo, del bosco e del campo, filtrate dall’atmosfera. Sono ali tese a spalancarsi nel cielo, “3 masse che resistono a definirsi – urgono a volare”. La direzione è intrapresa e si assiste a un progressivo “smussare le masse o addirittura limitarle ad una sola massa”, come avviene con Giallo con sole, dell’ottobre 1989. L’esito sono opere in cui la forma lascia spazio, non al vuoto, ma all’essenza monocromatica di una potenza al limite della rottura. È ciò che avviene in Orzo 4, del giugno 1991, in cui le “onde” della coltivazione diventano fiamme abbacinanti che trasformano la “massa scura (impurità)” del fondo, trasfigurandolo in purezza. Ed è ciò che ritorna in Settembre, dipinto sullo scorcio dello stesso anno in una chiave di evanescenza materica vaporosa, ormai di sola luce. Certo non si tratta di un processo unidirezionale e monocorde, quello messo in campo da Congdon in questi anni e, così come non mancano soggetti lontani dai campi circostanti, lo stesso approccio alla natura si dirige spesso in direzioni marcatamente rappresentative, dando voce al travaglio della materia con accenti tutt’altro che zenitali, forse più esplicitamente rispondenti alla natura tumultuosa e indomita dell’artista, sanamente irrequieto fino all’ultimo giorno. A ben guardare, conta anche la libertà, più o meno consapevolmente ludica della vecchiaia che, mutatis mutandis, ritroviamo nell’ultimo Picasso o, forse ancor più calzatamente, nelle cromie accese dall’ultimo Burri. È la libertà che accomuna un’opera pulsante come Albero, una “testa umana con i suoi infiniti volti”, del 30 settembre 1988 a quadri esplicitamente debitori delle sinestesie musicali, come Musica della terra, del 4 ottobre 1991 o l’emblematico Estate San Martino, dipinto il 4 novembre dell’anno seguente, nell’unità perfetta tra la polifonia della natura “oreale e il silenzio carico di un cielo terso posto in verticale. William Congdon muore il giorno del suo ottantaseiesimo compleanno, il 15 aprile 1998. Sul cavalletto lascia la sua ultima opera, terminata cinque giorni prima; è un saluto forse un po’ naÏf ma di sincerità ultima, reso nel formato che la malattia gli permetteva di gestire in quegli ultimi mesi: un soggetto sacro perché reale, che non fa in tempo a titolare né a datare. Il cosiddetto Tre alberi (Venerdì Santo), dal giorno della sua esecuzione, ritrae i protagonisti arborei di un punto preciso delle terre intorno al Monastero, visibile dalla sua finestra. Non ci rimangono appunti scritti dedicati all’opera, ma solo suggestioni che ne allargano la portata, come il confrontocon un soggetto analogo ritratto un mese prima e messo in relazione esplicita con la Trinità di Andrej Rublëv. A completare il quadro è un libro letto dall’artista in quei giorni e un passaggio della Recherche di Marcel Proust dedicato ad alberi che nascondevano dietro di sé “un senso oscuro e difficile da afferrare quanto un passato lontano, dimodoché, sollecitato da essi ad approfondire un pensiero, credevo di dover riconoscere un ricordo.” È così che una vita straordinaria dedicata alla pittura, non ebbe che lei, la pittura, per rispondere al rimpianto delle parole proustiane a seguire: “Nella loro gesticolazione ingenua e appassionata, riconoscevo il rimpianto impotente d’un essere amato che ha perso l’uso della parola, sente che non potrà dirci quel che vuole e che noi non sappiamo indovinare […]. Vidi gli alberi allontanarsi agitando disperatamente le braccia […] E, quando la carrozza svoltò […] e cessai di vederli […] ero triste come se avessi perduto un amico, come se fossi morto io stesso, avessi rinnegato un morto e disconosciuto un dio”. Davide Dall’Ombra

|