|

|

Un progetto di Casa Testori

A cura di Davide Dall’Ombra

Castello Gamba – Museo d’arte moderna e contemporanea

Châtillon, Valle d’Aosta

22 Giugno – 25 Settembre 2022

[English text here]

L’ultima guerra di Mario Schifano. Appunti di servizio

“Mario Schifano è subito entrato in una nuova dimensione; si aggirava nello spazio antico con disinvoltura; il suo volto aveva sorrisi che tagliavano l’aria; poteva sembrare di volta in volta un monaco, un negromante, un medico, uno scienziato, ma è semplicemente un artista che scopre il peso del destino, poiché dipingere per Schifano non è un’impresa semplice, non è soltanto il risultato di innumerevoli gesti o di una grande esperienza tecnica, è soprattutto una lotta perenne, dura, impietosa con il fato che ognuno di noi è chiamato ad affrontare, almeno una volta, nel corso della vita”. Janus

Aosta

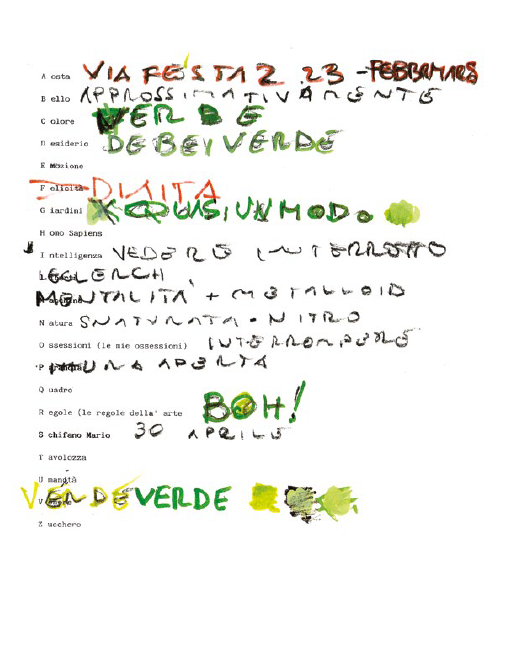

Era il 30 aprile 1988 e alla Tour Fromage di Aosta veniva inaugurata una mostra a suo modo unica per Mario Schifano (1934-1998), uno degli artisti più importanti e controversi dell’arte italiana di secondo Novecento, presentato dal critico Janus (Roberto Gianoglio, 1927-2020), motore di un’incredibile e indimenticabile stagione di mostre in Valle, tra gli anni Ottanta e Novanta, che meriterà certamente un approfondimento dedicato. La mostra Mario Schifano. Verde fisico raccoglieva gli esiti di circa tre settimane passate dal pittore a lavorare in un’ala dell’antico convento di Saint Bénin. Ad attenderlo ogni sera a Pila, la moglie Monica De Bei e il figlio Marco, nato tre anni prima, arrivati insieme a lui a febbraio e con lui, scoppiata una grana con il fisco a Roma, erano ripartiti in fretta sulla Jaguar che li aveva portati su. Quella di Schifano è stata una meteora che ha attraversato i cieli placidi della Valle e che non mancò di lasciare il segno, nelle biografie di molti, a partire dall’amico artista Lucio Bulgarelli (1932-2015), e, ancor più, al Museo del Castello Gamba che sarebbe nato più di vent’anni dopo, dove sono conservate cinque tele, comprate dalla Regione dopo la chiusura della mostra del 24 luglio.

Schifano a quel punto

Ma cosa voleva dire Mario Schifano 1988? E cosa sarebbe stato di quei dieci anni che lo separavano dall’abbandono definitivo dei colori terrestri?

Lo Schifano della seconda metà degli anni Ottanta era il pittore bulimico che abbiamo in mente, amato e odiato dai galleristi, vittima e carnefice di essi e della propria pittura, come della propria fama. Perennemente sulle montagne russe dell’umore, feroce e vendicativo, mansueto e dolce, contemporaneamente all’attacco e in ritirata nel proverbiale isolamento del suo studio romano di via delle Mantellate, alimentato dalla necessità di far fronte alla dipendenza dalla droga o di difendersi da una fragilità inesorabile… Un turbinio di rapporti, collezionisti, amanti e amici che affastellano la Biografia a cento voci curata da Luca Ronchi, dove gli aneddoti si leggono uno dopo l’altro, rischiando di farci perdere il controllo, come fossero ciliegie. L’artista Pop era un anarchico vero e il sistema dell’arte lo sovvertiva come un equilibrista sui rovi. Non rimase sempre in piedi, anche perché non c’era ad aiutarlo la logica spietata di chi, per sfuggire al meccanismo del mercato, se ne costruisce uno suo, di meccanismo. Se venissero prima la bulimia espressiva o il bisogno di vendere, poco importa. La logica non era ragioneristica ma performatica. Come avrebbe potuto, del resto, sovvertire il mondo della pittura dall’interno, dopo un paio di millenni, se non facendo saltare in aria, da degno Warhol italiano, i concetti di unicità dell’opera, capolavoro, serialità, autenticità, ispirazione e committenza o commissione? “Trovavo masochista lo sperpero di denaro che lo costringeva a lavorare di continuo, i conti aperti mai controllati con i fornitori. Le spese sempre gonfiate, esorbitanti. Ma aveva bisogno di quella dissolutezza. Quando glielo facevo notare mi faceva passare per meschina”. Un’emorragia senza freni, fatta anche di generosità, che aveva qualcosa di ascetico: “Era francescano e il suo rapporto con il denaro era solamente di utilità, mai di accumulo. Lo ha distribuito a tanti giovani, artisti e non artisti […]. Il denaro era uno strumento di assunzione di oggetti d’uso, di consumo, un mezzo e non un fine. Il fine era l’uomo”. Una logica per cui il possesso a lungo termine è disprezzabile, se non amorale: “È stato l’uomo che ha guadagnato di più tra gli artisti di tutti i tempi, ma con lui il denaro bruciava come un cerino, qualsiasi cosa vedesse o la comprava o la regalava. Sai quante case, quante ville, quanti castelli avrebbe potuto avere… Se comprava dieci televisori, ne regalava undici”.

La critica s’impegnava (o si preparava) a storicizzarne i monocromi degli anni Sessanta e, a ruota, i plexiglass, le emulsioni fotografiche e le Televisioni, oltre che a farne il demiurgo padre padrone della Scuola di Piazza del Popolo che triturò Tano Festa e Franco Angeli. Schifano sfornava quadri a migliaia, inondando un mercato insaziabile, senza mai perdere di vista che cosa fosse un capolavoro, forse anche per essere lasciato in pace mentre continuava a farne nascere, spesso tenendoli per sé fintanto che uno dei suoi bisogni non li avrebbe necessariamente fatti partire. In questa ultima stagione non mancarono di certo opere uniche, capaci di puntellare il tran-tran della produzione diarroica, dando vita a picchi da appuntare e opere germinali di serie che ne sarebbero seguite.

Gli anni Ottanta avevano segnato un ritorno alla pittura-pittura, spesso fortemente materica, in qualche modo in antitesi con il massiccio uso dell’emulsione fotografica importata dall’America al principio degli anni Settanta, caratterizzante quel decennio e destinata a tornare protagonista negli anni Novanta. Un primeggiare della massa pittorica e della gestualità che lo riconnetteva all’informale, da leggere come un ritorno ai primordi, stimolato dallo scoppio della Transavanguardia e dall’arrivo in Italia di un nuovo espressionismo tedesco.

L’anno cardine

Il 1985 era stato, del resto, quello della mitica notte di Chimera: il quadro quattro metri per dieci dipinto in poche ore in piazza dell’Annunciata a Firenze, davanti a migliaia di persone in ascolto della telecronaca di Achille Bonito Oliva, tra barattoli di vernice e ampie gestualità performative. Ma l’85 è anche l’anno del matrimonio con la De Bei e della nascita del figlio Marco, affetti determinanti per la stagione che si apriva. Ora c’era un piccolo Schifano da viziare, sempre al centro del suo cosmo: “Marco passava molto tempo a studio con il padre, tutti i giorni. Se non andava lui a prenderlo a scuola glielo portavo io. Aveva bisogno di vederlo continuamente, lo faceva partecipare al lavoro. Sin dall’inizio gli aveva messo in mano macchine fotografiche, telecamere… Ho molte fotografie di loro due che dipingono insieme, fianco a fianco”. Marco entra nel mondo di Schifano ma non ne soverchia l’attitudine, semmai ne diventa destinatario principe: “Per le feste chiamava il mago Silvan, trampolieri, funamboli, tutti. Da piccolo lo metteva nel punto più alto della stanza e voleva che lo applaudissimo. Diceva di aver conosciuto solo dopo la sua nascita quel senso di affetto, di paternità, anzi di maternità… Lo amava in un modo così forte e fisico. La sera prima di dormire gli raccontava sempre la sua storia preferita, la storia della sera in cui era nato”.

Schifano civile

Non è un caso che, al principio degli anni Novanta, in una delle sue opere più importanti, Tearful (In lacrime), il dramma della guerra in Iraq è visto dall’interno del rapporto padre-figlio, partendo da una foto ritagliata dal «Time» del 10 dicembre 1990, dove un bambino ci guarda smarrito mentre il padre soldato, in partenza per il fronte, non riesce più a stringerlo a sé e china la testa coprendosi il volto in lacrime: “Ecco, Tearful, sia pure nella sua fantasmaticità, è un quadro ‘civile’, è la Guernica di Mario Schifano, un’opera che potrebbe vivere perfino al Palazzo di Vetro dell’Onu, ma è anche un autoritratto ideale, una dedica a se stesso. Sembra quasi che Schifano abbia voluto sostituirsi al national guardsman John Moore (è il nome dell’uomo in lacrime della foto) per raccontare in prima persona una storia del mondo, la sua guerra del momento, le sue lacrime di sempre, l’idea della perdita, la dimostrazione del sentimento, dell’assenza, della famiglia, del vortice della storia che – scusate la retorica – porta con sé ogni cosa, perfino la stessa pittura”.

Marco aveva cinque anni e in quel bambino senza volto su cui si incardina la tela – nipote del bambino schifaniano di “Io sono infantile” – c’è anche l’artista: perennemente in stress d’abbandono e solitudine, mentre si riempie di cose che gli esplodono intorno colorate. Del resto, Schifano è fatto così: lo spazio all’altro – congiunto, amico, quadro o oggetto che sia – è concesso solo in quanto parte di sé, conferma di sé, e non ci sono opere che non siano, in qualche modo, autoritratti.

In quegli anni Schifano è attento a drammi internazionali, conflitti, povertà e perfino alle problematiche ecologiche, come era particolarmente sensibile e irragionevolmente generoso con chiunque chiedesse denaro. È il contesto in cui nacque l’enorme quadro regalato all’ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) due anni prima, alla fine dello stesso 1988 della parentesi aostana, un dipinto nato dall’appropriazione pittorica della realtà complessa del mondo, trasmessa dalla televisione, come sarebbe avvenuto nel 1991 con Sorrisi scomparsi, un dipinto in cui nuovi volti senza volto, sovrastati dalla traduzione in arabo del titolo, danno corpo alla tragedia in Kuwait.

Il ritorno mediatico

Il 1990 è l’anno della grande mostra a Palazzo delle Esposizioni di Roma, Divulgare, dove l’uso dell’immagine fotografica emulsionata su tela, già sperimentata dagli anni Settanta, ha la sua esplosione ed evoluzione, grazie a enormi teli in pvc su cui Schifano fa stampare a Londra fotografie fatte agli schermi televisivi, per poi sottolineare con la pittura solo alcuni punti cardine dell’immagine scelta. È il frutto dell’invasività televisiva nella retina schifaniana e della doppia possibilità selettiva dell’artista, attuata nel catturare il fotogramma televisivo e nel deciderne gli elementi formalmente decisivi da sottolineare con interventi pittorici. Nello studio di Schifano un numero incontrollato di televisori sono accesi giorno e notte, illuminandolo con un flusso continuo di informazioni, e l’artista fotografa continuamente gli schermi: “Attraverso questa finestra [la TV] io catturo le immagini che più mi colpiscono, i messaggi provenienti dalla realtà drammatica che ci incalza. Ma non sono uno spettatore passivo. Mentre seguo sul video il susseguirsi vertiginoso degli avvenimenti, penso, rifletto, creo”. Fino a diventare esso stesso mezzo di comunicazione: “Io mi sento come un media…”

In anni di reclusione volontaria, la televisione diviene per lui una finestra sul mondo e fonte ossessiva d’ispirazione. Schifano manda a stampare decine di rullini al giorno: foto scattate agli schermi TV che si accumulano nel suo studio a mazzi, talvolta divisi per generi, coinvolte in un processo divorante e germinativo insieme. Spesso Schifano le tiene in mano mentre parla al telefono o in sessioni di pensiero: quasi in trance le fa passare, una dopo l’altra, trapuntandole con la pittura. Le fotografie vengono ritoccate a olio e pennarello dando vita a una produzione sterminata di pezzi unici che il gallerista Emilio Mazzoli ha definito il “rosario di Schifano”, snocciolato durante il giorno e la notte a ogni occasione libera, nel tentativo di lasciare un’impronta su quello che accadeva intorno a lui e che lo aveva raggiunto. Per un momento l’artista immagina anche un contenitore nero, a forma di televisore in cui montarle singolarmente, ma moltissime vennero regalate e disperse. Un grosso nucleo di migliaia di foto venne acquistato in blocco dallo stesso Mazzoli, prendendo la strada del collezionismo come singoli incunabuli di autenticità schifaniana alla portata di tutti o montati su grandi polittici, a restituire l’impatto tracimante dell’impresa, come avvenne per la Biennale veneziana del 1993.

Con Emilio Mazzoli

Il modenese Emilio Mazzoli (1942), celebre scopritore di talenti e attore fondamentale nel processo dell’affermazione della Transavanguardia messo in campo con l’amico Achille Bonito Oliva, è stato un gallerista cardine per Schifano in questa fase della sua vita. Talvolta Mazzoli riuscì a farlo lavorare a Modena il tempo giusto perché potesse concentrarsi e produrre i quadri della mostra; ne vegliava il lavoro, sovraintendendo alla qualità e fiutando i lavori che lui stesso definisce “germinali”. Tre le mostre dedicate a lui, esito di momenti nodali nella produzione del pittore, di cui il gallerista seppe in qualche modo incanalare l’irrequietezza autodistruttiva, almeno fino a una certa data. Tra Schifano 1970-1980. Laboratorio umano e pittura, del 1980, e Udienza del 1993, si colloca Mario Schifano “estroverso”, del 1991, certamente una delle esposizioni più importanti dell’artista, tanto che sfogliandone il grande catalogo si trasecola per il susseguirsi di un vertice espressivo dopo l’altro. Il testo di Achille Bonito Oliva segue i due nuclei di opere presentate, non legate tra loro da un tema: quello dei dipinti 1982-1986 e un secondo d’inediti – tra i quali spiccava certamente Tearful – scalati tra il 1990 e i primi mesi di quel 1991: “Questa famiglia di quadri che non sono parenti fra loro (dunque italiana) costituisce l’ultimo brillante esempio del nomadismo creativo di Schifano artefice del tutto e nello stesso tempo scapolo estroverso impenitente di una pittura che non richiede continuamente la verifica di una paternità, quella di un pornografo dello sguardo che trasforma le istantanee fotografiche e televisive della cronaca nella durata dell’immagine artistica.

Io Achille Bonito Oliva, critico d’arte, certifico che questi quadri sono di mano di Mario Schifano padre di un figlio Marco Giuseppe procreato con Monica De Bei nella vita, scapolo estroverso impenitente nel campo eroticamente elaborato con l’ausilio dei Mass Media delle forme dell’arte. Dichiaro inoltre di essere padrino del figlio Marco Giuseppe e compagno di strada della sua pittura, una famiglia italiana di opere”.

L’officina modenese di Mazzoli era libera di intercettare cavalli di razza anche al di fuori della linea maestra della pittura, che lo caratterizzava, così come di arruolare penne critiche provenienti da strade molto differenti tra loro, come era avvenuto nella seconda metà degli anni Ottanta con Giovanni Testori. Ma certamente il rapporto di Mazzoli – “gallerista cattolico apostolico romano che crede nella famiglia e nell’infallibilità del padre” – con Schifano fu tra i più significativi per lui: “Come sai Mario non era interessato al sacro ma per me il suo lavoro era un po’ come una religione e mi faceva venire in mente le suore di clausura che pregano sempre per arrivare all’atarassia. Lui faceva lo stesso, lavorava di continuo, o disegnava o dipingeva, la sua era come una forma di purificazione. Certo, poi aveva questo laicismo del volere tutto e subito. A Mario piacevano tutte le cose terrene più belle, e anche le più dure”.

Diverse foto testimoniano, del resto, un Mazzoli presente in presa diretta all’esecuzione di capolavori destinati a rimanere per sempre legati alla sua capacità selettiva, che ne fa in qualche modo un connoisseur in senso critico, come si è più abituati a vederne all’opera sull’arte dei secoli passati. Tre quadri dell’85 come Incidente, Osservatorio o Il parto numeroso della moglie del collezionista, così come la serie dei palazzoni in fiamme o lo stesso Tearful del ’90, fino ai Cardinali del ’93, saranno per sempre “i quadri di Mazzoli”, indipendentemente da chi potrà dire di possederli.

Chi di televisione ferisce…

Una collaborazione, quella tra Mario ed Emilio, destinata a concludersi, nei fatti, entro il 1995, quando il torrente scelto da Schifano per incanalare la sua produzione bulimica e far fronte al continuo bisogno di denaro fece fare un passo indietro al gallerista modenese. Sono gli anni di quello che da molti è stato considerato un suicidio, in cui le regole del mercato sovvertite dall’artista sembravano presentare il conto. In realtà, si trattò di una serie di fattori che le voci della Biografia di Ronchi mettono in fila con lucidità, a partire dalla crisi di Tangentopoli (1992), su cui si schiantarono i favolosi anni Ottanta, mandando in crisi un certo mercato romano e rallentando le vendite dell’artista, che non smetteva di aver bisogno di (molti) soldi. Altro fattore era stata l’incredibile diffusione di falsi che stava inondando il mercato, senza che Schifano sapesse, e in alcuni casi volesse, opporsi. La situazione era molto più critica di quello che si potesse immaginare, non solo per la vastità del fenomeno ma per come, in molti casi, venisse gestito dalla criminalità malavitosa, che in più circostanze arrivò a spaventare l’artista. La reazione di Schifano, incapace di arroccarsi in una difesa che gli avrebbe probabilmente richiesto una regolarizzazione della pratica artistica per lui inaccettabile, fu quella di affidarsi, nel 1995, ad un accordo di esclusiva con la Monte Titano Arte di Pier Paolo Cimatti, che portò alla vendita di gran parte della sua opera sui canali di Telemarket e alla produzione seriale che ne doveva alimentare il mercato. L’emorragia era la stessa, ma in qualche modo autorizzata dall’autore. I debiti e una sincera convinzione nella democraticità dell’arte avevano rotto gli indugi e lo stesso Bonito Oliva colse questo passo come in continuità con il processo mediatico in atto per l’opera dell’artista: “Quando Schifano ha fatto la scelta di Telemarket ha riflettuto da pater familias. Doveva proteggere la sua famiglia, il figlio piccolo, e per farlo doveva investire sul suo nome più che sulla sua opera. Aveva capito che a un certo punto il nome può contare più dell’opera. Dando il suo nome a opere moltiplicate in grande quantità ha aderito anche a un principio filosofico che gli apparteneva: la diffusione dell’arte attraverso i media. Lui aveva già adoperato la fotografia, il cinema. Insomma, si trattava di un’applicazione coerente con il suo punto di vista”. I pagamenti regolari di Cimatti gli garantirono una stabilità mai provata prima, anche se a caro prezzo, in termini di libertà espressiva e, a lungo termine, anche di mercato.

A volte (non) ritornano

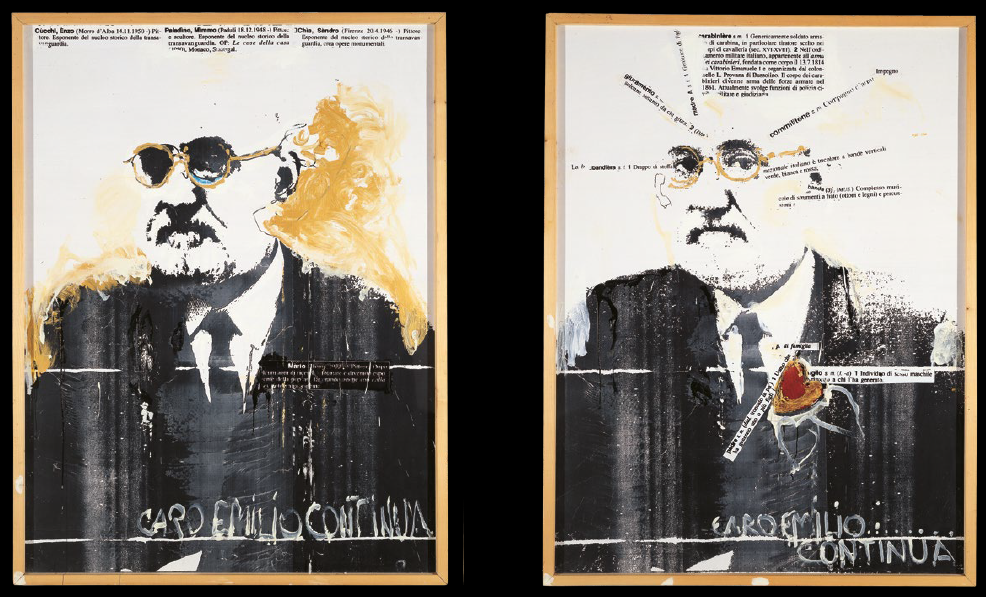

Certo Schifano si rese conto dei limiti di questo compromesso e, al principio della vicenda non mancarono i tentativi di ritornare a dialogare con mondi diversi. Risale a questi anni un regalo a Emilio Mazzoli che ha in sé tutta la drammaticità di questo momento, molto del carattere irrequieto, affezionato e fanciullesco dell’artista, ma anche del suo sguardo lucido verso ciò che conta e del profluvio di poesia visiva di cui fu capace fino alla fine. Si tratta di un dittico del 1995, due tele emulsionate che ritraggono il gallerista nella sua cosmogonia, circondato dal suo universo, in cui Mario chiedeva di poter rientrare. Sopra al primo volto bonario di Mazzoli trovano spazio i protagonisti della Transavanguardia: gli amici Cucchi Enzo, Paladino Mimmo e Chia Sandro, evocati con l’abbrivio di un testo da enciclopedia, come a sottolinearne l’avvenuta storicizzazione di cui Mazzoli era uno dei responsabili. All’altezza del cuore, è collocato il proprio incipit bibliografico, ma con il cognome cancellato, solo un nome che sottende un aggettivo chiave: “[il tuo] Mario”. La seconda tela mette in scena quale sia l’attitudine di Mazzoli mendicata per sé da Schifano: quella di padre. Intorno al suo volto viene evocato a raggera il figlio di Emilio, Francesco, a quel tempo al servizio militare nell’arma dei Carabinieri, rappresentato dalle parole chiave “bandiera, giuramento, madre, carabiniere, commilitone, impegno, banda”. Sul cuore di Emilio, esplicitato in pittura quasi fosse un ex voto, ne compare la definizione: “padre di famiglia, uomo che ha generato uno o più figli”. Su entrambe le tele è reiterata la scritta a tubetto che fa da titolo e messaggio dell’opera: CARO EMILIO CONTINUA… (ad occuparti di me).

La poesia della fine

Ma nei meno di tre anni che rimasero all’artista, stroncato da una serie ripetuta di infarti il 26 gennaio 1998, la collaborazione con Telemarket non fece tempo ad ossidarsi e il ritorno a Modena non avvenne. Sono gli anni in cui Schifano guarda con vorace curiosità alle prime potenzialità di internet – aprendo un proprio sito già nel 1996 e immaginando di trasmettere in rete dirette di sé al lavoro – come anche alla fibra ottica, ritratta in un celebre quadro del 1997. Forse di stagioni, Schifano, che era in sella da quasi quarant’anni, ce ne aveva regalate a sufficienza. Era per lui ora di spegnere i televisori e godersi in pace le sue notti stellate, tra chimere volanti e cieli monocromi ad uso di paesaggi anemici. Una fine con poesia, certo, ma senza romanticismo. Perché “se c’era una cosa che proprio non apparteneva al suo lavoro era l’ingenuità”.

Davide Dall’Ombra

Tags: 1938, 1988, 1998, Achille Vonito Oliva, arte civile, Biennale di Venezia, Casa Testori, Castello Gamba, Chimera, Davide Dall'Ombra, Emilio Mazzoli, Firenze, Fotografie, Iraq, Mario Schifano, mostra, Onu, pittura, Refugee, Roma, Schifano, tearful, Transavanguardia, TV, UN, Valle d'Aosta, verde fisico, vernice

|